これまでYouTubeで投稿していた「メモリースロットをちょっと深堀りしませんか?」を、第三章からココに展開していきます。

第一章および第二章のものは引き続き、YouTubeのシンビオ独り考察をご覧ください。

文字の色分けは、これまでと同様に以下のように使い分けていきます。

本日のテーマは【『大学』勢力学生Oliverの記憶】です。

俺は『大学』に属する学生のOliver。今日の授業は民俗学。昔の食事に関する講義だ。配られた資料に目を通す。そこには、前時代の食肉加工の工程が詳らかに記載されていた。

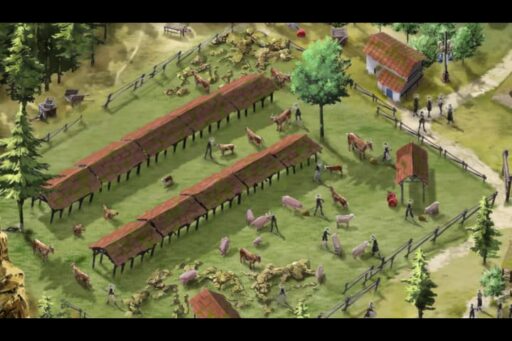

まずは牛や豚、鶏といった動物向けに厩舎を作る。(動物たちはデリケートなため、環境を整えるために相当の費用がかかるらしい!)そして毎日のようにエサやり、掃除、伝染病の予防のための衛生管理と丹精込めて育てる。(世話人の賃金もバカにならない!)そして、ようやく動物が肥えて、大きく育った頃、彼らは骨と皮、肉に分けられ、市場へと卸されるそうだ…。

俺はこれを見て絶句した。なんと…、なんと非効率的なやり方だろうか!これでは一匹を育てるのにも時間と金がかかりすぎだ!さらに動物の肉は品質にバラつきがあり、ゴムのように固い肉があるとか、生肉には菌が付着していて、そのまま食すと食中毒になる危険性もあったとか…。欠点ばかりじゃないか!昔の人はなぜそのような非効率的な産業に頼っていたのだろうか。理解に苦しむ。

その点、培養肉は素晴らしいぞ!まず畜産とは比べ物にならないくらい、低コストで量産が可能だ。それに、徹底した衛生管理の元で作られているから安心安全だし、なにより美味い!どの肉も、柔らかくてジューシー!欠点なんて一つもない、最高の食材だ。ああ、生まれたのがこの時代でよかった!…なんだか腹が減ったな。夕飯は培養肉のステーキにしようっと。

培養肉は低コストで量産が可能ということが書かれている。ここで気になるのは、第三章のアイテムである培養肉の方だ。そのフレーバーテキストには “製造コストが高く、なかなか口にできない” とある。この違いは何だろうか?

私は地上時代の培養肉と浮遊大陸の培養肉は違う可能性を考えた。字面は同じだけど指しているものが違う、つまり、作り方が違うので、その差が製造コストの差として出てきているのではないかと。

地上時代と浮遊大陸で大きな違いは、世界樹エネルギーをふんだんに使うことができたかどうかである。浮遊大陸では竜の出現で世界樹が傷つけられたので、世界樹エネルギーを十分に使えない。これまで世界樹エネルギーのお陰で省略できた工程が、スキップできなくなったので、代替技術を使ってなんとか製造している状況だとしたら?

例えば、【ワイナリーFragranceの記憶】では “『世界樹』の力で生み出された人工細胞を培養し” とある。一方、培養肉のフレーバーテキストには “遺伝子改造を施した細胞を培養している” とある。世界樹の力に頼ることができなくなったので、遺伝子組み換え技術を駆使して地道に培養肉を生産している様子が想像できる。

このスロットから、『大学』では畜産を営んでいなかったことが分かる。また、【ワイナリーFragranceの記憶】でも “『財閥』によって、天然の食料が徐々に禁止された” とあるので、『財閥』でも畜産を行っていなかったと想像できる。気になるのは『救国』では畜産を行っていることだ。普人は人工食料を避けているという内容のStory Slotもあるが、その背景には何があったのだろうか?

【研究員Hepaticaの『霊薬』研究記録】に “ウイルスと世界樹との間に奇妙な共通点” と出てくる。その詳細はまだ明らかとなっていないが、私はウイルス(『死のウイルス』)が世界樹由来だと考えている。仮に、世界樹由来の人工食料に頼り過ぎたせいで『死のウイルス』の影響を強く受けたとしたら、それは人工食料を毛嫌いする理由になるだろう。ただ、人工食料に切り替えた理由も『死のウイルス』による食糧危機が原因という仮説も立てている。ウイルスと人工食料の関係を今後も気にしながら、ストーリーを追っていきたい。

Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

まだコメントがありません。